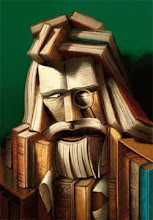

Los tres impostores constituye una de esas pequeñas obras a las que no solemos prestar ninguna atención, pero que, si el destino decide colocar en nuestras manos, puede perdurar en nuestra memoria por siempre. Machen recopilaba aquí algunos de sus relatos más célebres de una manera absolutamente original.

Conforme empezamos a leer, nos sentimos absorbidos por la trama de la obra. Un par de aficionados a la investigación, bohemios, tipos oscuros, a los que hoy día llamaríamos “frikis” protagonizan esta pequeña maravilla del género, al encontrarse con un misterioso tiberio de oro, una moneda que el emperador Tiberio acuñó para conmemorar una de sus orgías. Fascinados por la historia sangrienta que yace escondida tras la moneda y su misterioso propietario, un menudo joven con gafas, los dos comienzan a investigar por toda Londres, en un periplo vagabundeante que refleja los paseos que el propio Machen llevaba por los suburbios de la capital en su época más desgraciada en busca de distracción de la realidad.

Y así, una serie de personajes, tres, como en los cuentos medievales, tres, según el número perfecto celta, tres impostores que asumen distintas personalidades pero buscan todos una única cosa: al joven de las gafas, y con él, el tiberio. Y así, cada vez que uno de los impostores se cruza con uno de los protagonistas, le cuenta una particular historia, una mentira que constituye un relato de terror, aparentemente sin conexión entre ellos, pero que, a medida que avanza la historia, revelan tener un significado conjunto que puede llegar a estremecer al más pintado. Muy, muy recomendable.

Y entre las páginas de esta pequeña maravilla encontramos uno de los relatos más célebres de Machen, la Novela del Sello Negro, que nos deja muy claro qué pensaba el autor acerca de las criaturas pequeñas, los duendes o personajes de cuento que han habitado nuestra imaginación por siglos.

Novela del Sello Negro

Ahora debo darle más detalles de mi propia historia. Soy hija de un ingeniero civil, de nombre Steven Lally, quien tuvo la desgracia de morir súbitamente al comienzo de su carrera, antes de haber reunido medios suficientes para mantener a su esposa y a sus dos hijos. Mi madre logró sacar adelante nuestro pequeño hogar con recursos que deben haber sido increíblemente escasos; vivíamos en una remota aldea de provincias, donde todo lo indispensable cuesta menos que en la ciudad, pero aun así mi hermano y yo fuimos criados en la más estricta economía. Mi padre, hombre inteligente y cultivado, nos dejó una biblioteca, pequeña pero seleccionada, en la que figuraban los mejores clásicos griegos, latinos e ingleses, y esos libros fueron nuestro único entretenimiento. Recuerdo que mi hermano aprendió latín en las Meditationes de Descartes, y a mi vez, en lugar de los cuentos que leen las niñas, no tuve a la mano nada más encantador que una traducción de la Gesta Romanorum. Así crecimos, callados y estudiosos, y con el tiempo mi hermano llegó a ganarse la vida, como le he dicho. Yo seguí viviendo en casa; mi pobre madre había quedado inválida y necesitaba mis cuidados; murió hace unos dos años, tras varios meses de dolorosa enfermedad. Me encontré en una situación terrible; los muebles apenas bastaron para pagar las deudas que me había visto obligada a contraer y envié los libros a mi hermano, pensando en el valor que les daría. Estaba absolutamente sola; sabía muy bien lo poco que ganaba mi hermano y, aunque él pagó mis gastos cuando vine a Londres con la esperanza de hallar un empleo, me juré que esto sólo duraría un mes y que si pasado ese plazo no conseguía trabajo, preferiría morirme de hambre antes que privarlo de las pocas libras que había ahorrado para un caso de necesidad. Alquilé una pequeña habitación en un suburbio lejano, la más barata que encontré; me alimentaba de té y pan y pasaba el tiempo contestando en vano a los anuncios y, aún más en vano, yendo a pie hasta las direcciones de que tomaba nota. Pasaron uno y otro día, una y otra semana sin que tuviera éxito, hasta que llegó el último día del plazo que me había fijado y vi abrirse ante mí la sombría perspectiva de una muerte lenta por inanición. La propietaria era, a su modo, mujer de buenos sentimientos, me sabía sin recursos y estoy segura de que no me hubiera echado a la calle: sólo me quedaba entonces irme sin decirle nada, para morir en un lugar tranquilo. Era invierno y al comenzar la tarde cubría la ciudad una espesa niebla blanca que se iba adensando a medida que pasaban las horas; recuerdo que, como era domingo, las gentes de casa habían ido al templo. A eso de las tres de la tarde salí a hurtadillas y me alejé lo más aprisa que pude, aunque me sentía débil del poco comer. Un vapor blanco envolvía las calles en silencio. Las ramas desnudas de los árboles estaban cubiertas de escarcha y, en las vallas de madera y bajo mis pies, en el suelo frío y cruel, relucían los cristales de la helada. Seguí andando, doblando las esquinas a la derecha y a la izquierda, sin mirar el nombre de las calles por donde pasaba; los recuerdos de mi larga caminata ese domingo por la tarde parecen los fragmentos despedazados de un mal sueño. Avanzaba vacilante, sumida en una visión confusa, a través de caminos que eran a medias de la ciudad y a medias del campo, viendo a un lado tierras grises que se perdían en un oscuro mundo de neblina y al otro cómodas villas con las paredes iluminadas por el resplandor de las chimeneas; todo era irreal, los rojos muros de ladrillo y las ventanas encendidas, los árboles imprecisos y los prados de luz dudosa, los mecheros de gas que relucían como estrellas en las sombras blancas, las perspectivas en fuga de las vías del tren bajo los altos parapetos, el rojo y el verde de las señales luminosas: imágenes fugaces que destellaban en mi cerebro cansado y en mis sentidos embotados por el hambre. De cuando en cuando resonaban en el pavimento unos pasos y junto a mí pasaba un transeúnte muy abrigado, caminando rápidamente para no perder el calor, y sin duda anticipando con impaciencia el placer del hogar encendido, las cortinas corridas sobre las ventanas heladas y la bienvenida de sus amigos; pero el aire no tardó en oscurecerse, empezó a caer la noche, encontré cada vez menos gente y seguí recorriendo las calles desiertas. Me tambaleaba en medio del blanco silencio, inconsolable como si pisara las calles de una ciudad sepultada; a cada paso me sentía más débil y fatigada, y algo del horror de la muerte me apretaba el corazón. De pronto, al dar vuelta a una esquina, alguien se acercó a mí junto a un farol y una voz me preguntó cortésmente cómo llegar a la calle Avon. Escuchar una voz humana fue una sorpresa abrumadora que me robó las pocas fuerzas que me quedaban; caí por tierra hecha un ovillo y rompí a sollozar, a llorar, a reír, presa de un violento ataque de histeria. Había salido dispuesta a morir y en el momento de cruzar el umbral de la casa donde hallara albergue me despedí conscientemente de todas las esperanzas y todos los recuerdos; la puerta se cerró detrás mío con un ruido atronador y sentí que una cortina de hierro había caído sobre los breves episodios de mi vida, que muy poco me restaba en un mundo de sombra y tristeza: entraba en escena en el primer acto de la muerte. Luego fue mi vagar por la niebla, mientras la blancura envolvía todas las cosas, a través de calles solitarias y en el silencio amortecido, hasta que la voz se dirigió a mí como si hubiese muerto y ahora volviese a la vida. Tardé unos minutos en dominarme y al ponerme de pie me vi frente a un caballero de edad madura y aspecto respetable, vestido con discreta elegancia. Me miró con expresión de piedad y, antes que atinara a decirle que no conocía el barrio, pues lo cierto es que no tenía la más mínima idea de dónde me hallaba, fue él quien habló:

—Mi querida señora, parece usted en graves apuros. No se imagina cuánto me alarma. ¿Me permite preguntarle qué le sucede? Le aseguro que puede confiar en mí.

—Es usted muy amable, pero me temo que no hay nada que hacer —le respondí—. No me queda ninguna esperanza.

—¡Qué tontería! Es usted demasiado joven para hablar así. Venga conmigo, caminemos juntos un poco y explíqueme sus dificultades. Tal vez pueda yo ayudarla.

Había algo de tranquilizador y persuasivo en sus modales y, caminando a su lado, tras contarle en pocas palabras mi historia, le confesé la desesperación que me abrumara casi hasta la muerte.

—Hizo usted mal en darse por vencida tan completamente —me dijo cuando terminé de hablar—. Un mes es demasiado poco tiempo para abrirse camino en Londres. Londres, permítame que se lo diga, Miss Lally, no es una ciudad abierta y sin defensas, sino una plaza fuerte, rodeada de un doble foso de lo más intrincado. Como ocurre siempre en las grandes ciudades, las condiciones de vida se han vuelto en extremo artificiales; el hombre o la mujer que pretenda conquistar la plaza se encontrará, no con una simple estacada, sino con varías líneas apretadas de trampas, minas y otros mecanismos, que sólo pueden superar los atacantes de rara habilidad. Usted, en su inocencia, creyó que bastaba gritar ante las murallas para verlas desplomarse, pero ya ha pasado la época de victorias tan sorprendentes. Animo, señorita; no pasará mucho tiempo sin que aprenda usted el secreto del éxito.

—¡Ah, señor! —le respondí—. No dudo de que sus conclusiones sean exactas, pero en este momento estoy a punto de morirme de hambre. Habla usted de un secreto: dígamelo, por amor de Dios, si tiene usted alguna compasión de mis sufrimientos.

Se rió de buena gana:

—Eso es lo más curioso. Quienes conocen el secreto no pueden decirlo, aunque quieran; es tan inefable como la doctrina central de la masonería. Pero le diré una cosa: que por lo menos ha entrado usted en la corteza del misterio —y volvió a reírse.

—No se burle de mí, se lo ruego —le dije—. ¿Qué he hecho yo, que sais-j?P Soy tan ignorante que no tengo la menor noción de cómo ganarme la próxima comida.

—Perdóneme. ¿Me pregunta usted qué ha hecho? Se ha encontrado usted conmigo. No discutamos más. Veo que se ha educado usted misma, la única manera de educarse que no es infinitamente perniciosa y, por mi parte, yo ando en busca de una institutriz para mis hijos. Me llamo Gregg; soy viudo desde hace unos años. Le ofrezco a usted el puesto que he dicho y un sueldo de, digamos, cien libras al año.

Sólo alcancé a balbucear mi agradecimiento y, deslizándome en la mano una tarjeta con sus señas, y un billete a modo de arras, Mr. Gregg se despidió de mí, pidiéndome que fuese a verlo pasados uno o dos días.

Así fue como conocí al profesor Gregg, y no es de extrañar que el recuerdo de la desesperación y del viento glacial que sopló sobre mí desde las puertas de la muerte me hiciera ver en él a un segundo padre. No había terminado la semana y ya estaba instalada en mis nuevas funciones. El profesor tenía alquilado un antiguo caserón de ladrillo en uno de los suburbios al oeste de Londres y aquí empecé un nuevo capítulo de mi vida, rodeada de agradables jardines y huertos, apaciguada por el murmullo de los viejos olmos que agitaban sus ramas sobre el tejado. Usted que conoce las ocupaciones del profesor no se sorprenderá si le digo que la casa se hallaba repleta de libros y que, en los grandes salones de la planta baja, hasta el último rincón estaba ocupado por vitrinas de objetos exóticos y a veces horrendos. Gregg, hombre enteramente dedicado al estudio, no tardó en comunicarme algo de su entusiasmo e hice lo posible por compartir su pasión por la investigación científica. En unos cuantos meses llegué a ser no tanto la institutriz de sus hijos cuanto su secretaria; muchas noches he pasado sentada a la mesa del escritorio, a la luz de la lámpara, mientras él, caminando de un lado a otro frente a la chimenea encendida, me dictaba las páginas de su Manual de Etnología. Sin embargo, en medio de todos estos trabajos tan serios y exactos, creí notar siempre algo oculto, la aspiración y el deseo de otra cosa a la que no hacía alusión; una y otra vez se interrumpía en lo que iba diciendo para sumirse en un trance, en el ensueño de alguna lejana aventura de descubrimiento. Terminado al fin el manual comenzamos a recibir pruebas de imprenta, cuya primera lectura me encomendó el profesor antes de encargarse de la revisión final. Durante este tiempo parecía cada vez menos interesado por lo que tenía entre manos, y al cabo me entregó un ejemplar del libro recién impreso con la carcajada alegre de un colegial que termina el curso:

—He cumplido mi palabra —me dijo—. Prometí escribirlo y está hecho. Ahora tendré libertad para cosas más raras. Le confieso, Miss Lally, que aspiro a la fama de un Colón; espero que me verá usted en el papel de explorador.

—Muy poco queda por explorar —le contesté—. Para eso ha nacido usted unos cuantos siglos demasiado tarde.

—A mi juicio, se equivoca —dijo el profesor— Aún quedan por descubrir, no lo dude, países muy curiosos y continentes de la más vasta extensión. Créame, Miss Lally, vivimos rodeados de sacramentos y misterios que no nos atrevemos a desentrañar; todavía no sabemos lo que seremos. Le aseguro que la vida no es nada muy sencillo, sino algo más que la masa de materia gris o el montón de venas y músculos que el bisturí del cirujano pone al desnudo. El hombre es el secreto que me dispongo a explorar y antes de descubrirlo tendré que atravesar mares agitados, océanos, nieblas de miles de años. Recuerde el mito de la Atlántida. ¿Y si acaso es verdad y soy yo el llamado a descubrir esa tierra maravillosa?

Mientras hablaba advertí la excitación que hervía bajo sus palabras. Sus facciones reflejaban la pasión del cazador; veía ante mí un hombre que se creía convocado a un torneo con lo desconocido. De pronto sentí alegría al pensar que, de alguna manera, lo acompañaba en la aventura, y me ganó también la vehemencia de la caza, sin que se me ocurriera preguntarme cuál debía ser nuestra presa.

A la mañana siguiente el profesor Gregg me llevó a su estudio y me enseñó un gran casillero arrimado contra la pared. Cada compartimiento estaba designado con una etiqueta y de esta manera los resultados de años de labor quedaban clasificados en muy poco espacio.

—Aquí está mi vida entera —dijo—. Aquí están todos los datos que he reunido con tanto trabajo y, sin embargo, todo esto no es nada. No, no es nada comparado a lo que voy a intentar ahora. Mire usted esto —y fuimos hasta un antiguo escritorio, un mueble desmedrado y fantástico en una esquina de la habitación. El profesor abrió uno de los cajones, que estaba cerrado con llave.

—Unos pedazos de papel —siguió diciendo, mientras señalaba el interior—, y una piedra negra con unas cuantas toscas marcas y arañazos: eso es todo lo que guardo aquí. Vea usted este viejo sobre, con un sello rojo oscuro de hace veinte años; pero en el dorso he escrito, a lápiz, unas pocas líneas; aquí tengo una hoja manuscrita y aquí varios recortes de pequeños periódicos de provincias. Si me pregunta usted los hechos que son tema de la colección, no le parecerán nada extraordinario: la sirvienta de una granja que desapareció y de la que no volvió a saberse nada, un niño a quien se cree perdido en la montaña, unos garabatos en una piedra caliza, un hombre asesinado con el golpe de un arma misteriosa: ésta es la pista que debo seguir. Me dirá usted que para tales cosas hay una explicación: la muchacha puede haber huido a Londres, Liverpool o Nueva York; el niño puede estar en el fondo de un pozo de mina abandonado; las letras aparecidas en la roca pueden ser el capricho de un vagabundo. De acuerdo, todo lo admito, pero yo sé que tengo la verdadera clave. ¡Mire! —y me tendió un pedazo de papel amarillento.

Leí: Caracteres inscritos en una piedra caliza, hallada en Grey Hills y luego una palabra borrada, seguramente el nombre de un condado, y una fecha de hará unos quince años. Debajo se veían una serie de signos ilegibles, que recordaban un poco la forma de cuñas o dagas, tan raros y disparatados como los del alfabeto hebreo.

—Ahora el Sello —dijo el profesor Gregg, dándome la piedra negra que, aunque mucho mayor, era de unas dos pulgadas de largo, se parecía a esos instrumentos con que los fumadores atacan el tabaco de la pipa.

La levanté ante mí a la luz y advertí con sorpresa que los caracteres del papel se repetían en el Sello.

—Sí, son los mismos —confirmó el profesor— Las marcas se hicieron en la piedra caliza hace unos quince años, con una sustancia de color rojo. Los caracteres del Sello tienen, por lo menos, cuatro mil años. Tal vez mucho más.

—¿Es una broma? —le pregunté.

—No, ya he pensado en eso. No dedicaría mi vida a los juegos de un bromista. Todo lo he comprobado minuciosamente. Sólo hay otra persona que conoce la existencia misma del Sello Negro. Hay más razones, que no puedo explicarle ahora.

—¿Pero qué significa todo esto? No comprendo a qué conclusión llevan estas cosas.

—Mi querida Miss Lally, ésa es una pregunta que prefiero dejar sin respuesta durante cierto tiempo. Quizá nunca llegue a saber los secretos que aquí se encierran: una serie de vagos indicios, algunas tragedias de pueblo, unas cuantas marcas de tierra roja sobre una peña y un Sello antiquísimo. ¿Los datos son insuficientes? En total, media docena de hechos y hace veinte años ni siquiera hubiera podido reunirlos. ¿Quién sabe qué espejismo, qué térra incógnita puede haber más allá? Estoy mirando por encima de aguas muy profundas, Miss Lally, y la tierra que diviso al otro lado bien puede ser, a fin de cuentas, un espejismo. Pero no creo que así sea y dentro de unos meses sabremos si tenía o no razón.

Una vez a solas traté de escudriñar el misterio, preguntándome a qué meta era posible llegar partiendo de datos tan dispares e insólitos. No creo estar enteramente desprovista de imaginación ni me faltaban buenas razones para respetar el rigor intelectual del profesor; no obstante, el cajón me parecía contener tan sólo materiales para una fantasía y en vano intenté representarme la teoría que podía construirse a partir de los fragmentos que tenía ante mí. En todo lo que había visto y oído no distinguía sino el primer capítulo de una novela extravagante, pero en el fondo del corazón ardía de curiosidad y, desde entonces, cada vez que veía al profesor Gregg, buscaba ansiosamente en su expresión un indicio de lo que iba a suceder.

La señal vino una noche después de la cena.

—Espero que los preparativos no sean para usted mucha molestia —me dijo de improviso—. Dejaremos esta casa dentro de una semana.

—¡No me diga! —exclamé, asombrada—. ¿Y adónde vamos?

—He alquilado una casa de campo en el oeste de Inglaterra, cerca de Caermon, un pueblecito que en otro tiempo fue una ciudad y sede de una legión romana. Es un sitio aburrido, pero el campo es precioso y el aire muy sano.

Le brillaban los ojos y adiviné que esta súbita mudanza guardaba relación con nuestra conversación de unos días antes.

—Llevaré conmigo unos pocos libros y nada más. Las demás cosas quedarán aquí hasta nuestro regreso. Voy a tomarme vacaciones —añadió el profesor, sonriéndome—, y no me pesará abandonar durante un tiempo mis viejas piedras y huesos y demás adefesios. Hace treinta años que me ocupo de hechos, sabe usted, y ha llegado la hora de la imaginación. Los días pasaron volando. Me daba cuenta de que el profesor no podía más de excitación contenida y apenas pude dar crédito a mis ojos al ver su gesto de impaciencia cuando dejamos el viejo caserón para emprender el viaje. Partimos al mediodía y al atardecer llegamos a una pequeña estación rural. Me sentía cansada y ansiosa, el resto del trayecto me parece un sueño. Primero atravesamos las calles desiertas de una aldea olvidada, mientras la voz del profesor Gregg hablaba de la Legión Augusta, el fragor de las armas y la pompa impresionante que seguía por todas partes a las águilas romanas. Luego vimos un ancho río, que venía muy crecido, con las últimas luces de la tarde centelleando suavemente sobre las aguas amarillas y, más adelante, varios grandes prados y sembrados de trigo, mientras el estrecho camino serpenteaba entre el agua y la ladera. Por fin comenzamos a subir y el aire se hizo enrarecido. Mirando hacia abajo divisé la neblina blanca e impalpable que marcaba el curso del río como una mortaja, y toda la región vaga y sombría: imágenes y ensueños de colinas onduladas y bosques colgantes, el perfil impreciso de las montañas y, a lo lejos, sobre la sierra, un fulgor intolerable que se convertía en una columna de llamas para apagarse un instante más tarde en un rojo oscuro y profundo. El coche subía despacio y me pareció sentir el aliento fresco y el secreto del gran bosque que estaba sobre nosotros; tenía la impresión de vagar por su más honda espesura, sentía el rumor del agua que gotea, el perfume de las hojas verdes y el soplo de la noche de verano. Al cabo nos detuvimos y a duras penas distinguí la forma de la casa mientras aguardaba un momento entre las columnas de la entrada. El resto de la tarde fue un sueño de cosas extrañas, rodeadas por el gran silencio del bosque, el valle y el río.

Al día siguiente, cuando me desperté en mi dormitorio grande y anticuado y me asomé a la ventana, descubrí que, bajo el cielo gris de la mañana, la región seguía llena de misterio. Todo parecía cosa de encantamiento: el hermoso valle alargado, el río de curso sinuoso, atravesado por un puente medieval de arcos de piedra, la clara presencia de las tierras altas, a lo lejos, y los bosques que sólo divisara entre sombras la noche anterior. El aire suave que entraba por la ventana abierta no era como ninguna otra brisa. Miré por encima del valle las colinas, que se levantaban una tras otra como las olas del mar mientras, más cerca, una columna de humo azulado se elevaba de una antigua granja, al pie de una abrupta pendiente coronada de un oscuro bosque de abetos; más allá trepaba la cinta blanca del camino antes de perderse en una región inimaginable. Todo el paisaje estaba circundado por la gran muralla de la sierra, que crecía hacia el oeste y terminaba como una fortaleza en una brusca ascensión y un túmulo abovedado que se recortaba contra el cielo.

Bajo mis ventanas, el profesor Gregg iba y venía por las terrazas, saboreando con toda evidencia una sensación de felicidad tan sólo de pensar que se había despedido por un tiempo de sus obligaciones. Cuando llegué a su lado me dijo, con acento de exaltación, señalando el valle y la curva del río bajo las amenas colinas:

—Sí, es una región extrañamente hermosa y, al menos para mí, llena de misterio. ¿No ha olvidado usted, Miss Lally, lo que le mostré en el cajón del escritorio? No, y sin duda adivina que no hemos venido aquí sólo por la salud de los niños y el aire puro.

—Creo que eso lo sospechaba —le respondí—, pero recuerde usted que no sé una palabra de sus investigaciones; lo que soy incapaz de adivinar es la relación entre ellas y este valle maravilloso.

—No crea usted que hago un misterio por gusto —se disculpó el profesor con una sonrisa—. Si no hablo es porque hasta ahora no hay nada que decir, nada definido que pueda ponerse negro sobre blanco, de manera tan segura, irreprochable y aburrida como en cualquier informe científico. Tengo, además, otra razón. Hace varios años me llamó la atención una noticia, leída por azar en un periódico, que de pronto me hizo concretar en una sola hipótesis las vagas ideas y especulaciones de muchas horas de ocio. Naturalmente, comprendí en el acto que avanzaba sobre un suelo quebradizo: mi teoría era fantástica y hasta disparatada, y por nada en el mundo la hubiese escrito para publicarla. Creí, en cambio, que ante algunos de mis colegas, hombres de ciencia que saben cómo se han hecho los descubrimientos y no ignoran que el gas que ahora nos alumbra fue también una hipótesis descabellada, podría contar mi sueño (la Atlántida o la piedra filosofal o lo que usted quiera) sin exponerme al ridículo. Comprobé que me equivocaba de medio a medio; mis amigos parecieron desconcertados, se miraron entre sí y advertí en sus ojos un poco de compasión y un poco de desprecio insolente. Uno de ellos me visitó al día siguiente para insinuarme que debía estar sufriendo de un agotamiento cerebral debido al exceso de trabajo. Hablando claro, piensa usted que me estoy volviendo loco, le dije; yo no lo creo. Lo acompañé hasta la puerta sin disimular mi mal humor y, a partir de ese día, juré no decirle a nadie más una sola palabra de mi teoría: usted es la única persona a quien he mostrado lo que contiene el cajón. Después de todo, bien puedo estar completamente engañado; tal vez me haya dejado impresionar por una simple coincidencia; pero aquí, en medio del silencio misterioso, en la soledad de estos bosques y colinas, me siento más seguro que nunca de que estoy siguiendo el buen rastro. Vamos, es hora de entrar. Todo esto me sorprendía e interesaba vivamente. Sabía muy bien que en sus investigaciones el profesor Gregg se adelantaba paso a paso, reconociendo a cada instante el terreno que pisaba y sin aventurar nunca una afirmación, a menos que dispusiera de una prueba irrefutable. No obstante, ahora me daba cuenta, más por la vehemencia del tono y la mirada que por sus palabras, de que se hallaba poseído por una visión casi increíble; y yo, que aun con algo de imaginación era muy escéptica, me sobresaltaba ante el menor anuncio de lo maravilloso y no podía dejar de preguntarme si acaso el profesor no era víctima de una monomanía, si no excluía de este único tema el método científico que aplicara en todos sus demás trabajos.

Sin embargo, aun con esta imagen de misterio siempre presente en mi espíritu, me rendí enteramente al encanto del sitio. Sobre la vieja casa de la ladera comenzaba el gran bosque, una línea larga y oscura vista desde las colinas del otro lado, que se extendía varias millas de norte a sur encima del río, y que al norte terminaba en parajes todavía más inhóspitos, montes crudos y yermos, páramos y quebradas, región extraña que nadie visita, más desconocida para los ingleses que el corazón mismo del África. La casa sólo estaba separada del bosque por un par de campos en aguda pendiente, y los niños me seguían de buena gana por los estrechos senderos que, pasando entre matorrales y muros de hayas relucientes, iban a dar al punto más elevado. Desde ese lugar mirábamos, de un lado, a través del río, los campos que se hundían y levantaban hasta llegar a la gran muralla de la sierra, al oeste; del otro, las ondas de los árboles innumerables del bosque, los prados y terrenos llanos y, al fondo, el delgado perfil de la costa y el mar amarillo y esplendoroso. Aquí solía sentarme, en la hierba calentada por el sol que marcaba el trazado de la Calzada Romana, mientras los dos niños corrían en torno recogiendo bayas. Aquí, bajo el hondo cielo azul y las grandes nubes, viejos galeones de velas hinchadas que navegaban del mar a las montañas, vivía sólo para mi deleite, escuchando el susurro mágico del bosque antiquísimo; más tarde creía recordar extrañas cosas cuando, al volver a casa, encontraba al profesor Gregg encerrado en la pequeña habitación que le servía de estudio o paseando por la terraza, con la mirada paciente y entusiasta de quien está absorbido en su búsqueda.

Una mañana, a los ocho o nueve días de llegar, me asomé a la ventana para descubrir que el paisaje se había transformado. Las nubes, muy bajas, ocultaban las montañas del oeste; un viento del sur arrastraba gruesas columnas de lluvia valle arriba, y el arroyo que pasaba bajo la casa, al pie de la colina, era un rojo torrente enfurecido que se arrojaba al río. Por fuerza tuvimos que quedarnos en casa, y cuando hube terminado con los niños fui a sentarme a un salón en cuyas viejas estanterías se amontonaban aún los restos de una biblioteca. Una o dos veces había echado un vistazo a los libros pero ninguno me llamó la atención; eran colecciones de sermones del siglo dieciocho, un viejo tratado de albeitería, una antología de poemas escritos por «persona de calidad», la Connection de Prideaux y algún tomo suelto de Pope: parecía indudable que todo lo que tuviera valor o interés había sido retirado. Ese día volví a examinar con verdadera desesperación las mohosas encuadernaciones de becerro o pergamino y, para mi grata sorpresa, encontré un magnífico volumen en cuarto, impreso por los Stephani, que contenía los tres libros de Pomponio Mela, De Situ Orbis, junto con otros geógrafos de la Antigüedad. Sé bastante latín como para orientarme en un texto no muy complicado y pronto quedé absorta en la curiosa mezcla de fantasía y realidad, la luz que resplandece en un espacio reducido del mundo mientras que alrededor sólo hay niebla, sombras y formas atroces. Recorriendo las páginas de nítidos caracteres puse los ojos en el título de un capítulo de Solino y leí las palabras:

Mira de intimis gentibus Libyae, de lapide Hexecontalitho.

«Prodigios de las gentes que habitan el interior de Libia y de la piedra llamada Sesenta.»

Me atrajo lo curioso del título y seguí leyendo:

Gens ista avía et secreta habitat, in montibus horrendis foeda mysteria celebrat. De hominibus nihil aliud illi praeferunt quam figuram, ab humano ritu prorsus exulant, oderunt deum lucís. Stridunt potius quam loquuntur; vox absona nec sine horrare auditur. Lapide quodam gloriantur, quem Hexecontalithon vocant; dicunt enim hunc lapidem sexaginta notas ostendere. Cujus lapidis nomen secretum ineffabile colunt: quod Ixaxar.

«Estas gentes —traduje para mí— habitan lugares remotos y ocultos, y en los montes horrendos celebran inmundos misterios. Nada tienen en común con los hombres, salvo el rostro, y las costumbres humanas les son enteramente ajenas; aborrecen el sol. Chillan más que hablan; sus voces son desapacibles y no pueden oírse sin horror. Se jactan de una piedra que llaman Sesenta, porque dicen que en ella se leen sesenta caracteres. Esta piedra tiene un nombre secreto e inefable, que es Ixaxar.»

Me reí de la rara incoherencia de esta página, que juzgué digna de Simbad el Marino o de cualquier suplemento de las Mil y una noches. Ese día, al encontrarme con el profesor Gregg, le hablé de mi descubrimiento en la biblioteca y de los fantásticos disparates que había estado leyendo. Cuál no sería mi sorpresa al ver que me escuchaba con el más vivo interés.

—Muy curioso, por cierto —dijo—. No creía que valiese la pena leer a los geógrafos antiguos y veo que he perdido mucho. ¡Ah!, éste es el pasaje. Es una vergüenza robarle su entretenimiento, pero creo que debo llevarme el libro.

Al día siguiente el profesor me mandó llamar al estudio. Lo encontré sentado a la mesa, sobre la cual daba la luz de la ventana, mirando algo muy atentamente a través de una lupa.

—Miss Lally. quisiera valerme de sus ojos —comenzó diciendo—. Esta lupa es bastante buena, pero no se puedo comparar con la que dejé en la ciudad- -Le importaría mirar usted misma y decirme cuántos caracteres hay inscritos?

Me entregó el objeto que tenía en la mano. Era el Sello Negro que me había mostrado en Londres, y el corazón me latió más de prisa al pensar que estaba a punto de saber algo. Tomé el Sello y, llevándolo bajo la luz, conté una a una las grotescas inscripciones en forma de dagas.

—Yo cuento sesenta y dos —dije al terminar.

—¿Sesenta y dos? ¡Qué dice usted! Es imposible. ¡Ah!, veo lo que ha pasado. Cuenta usted esta y esta otra —y señaló dos marcas, que a mis ojos pasaban por letras iguales a las demás.

—Sí, sí —añadió el profesor Gregg—, pero es claro que se trata de dos rasguños, hechos por azar, me di cuenta en el acto. Está muy bien, entonces; muchas gracias, Miss Lally.

Ya me iba, más bien decepcionada de que me hubiese llamado sólo para contar las marcas del Sello Negro, cuando de pronto recordé lo que leyera el día anterior.

—¡Profesor Gregg! —exclamé, casi sin aliento—. ¡El Sello, el Sello! Es la piedra Hexecontalithos de que habla Solino; es Ixaxar.

—Sí, supongo que sí —contestó—. O podría ser una simple coincidencia. En estas cosas, ya lo sabe usted, no se está nunca demasiado seguro. La coincidencia mató al profesor.

Salí del estudio intrigada por lo que había escuchado y sin hallar el hilo que me guiara en el laberinto de hechos tan extraños. El mal tiempo duró tres días y pasó de una lluvia torrencial a una espesa neblina, húmeda y fría; teníamos la impresión de vivir en el centro de una nube blanca que nos aislaba como un velo del resto del mundo. El profesor Gregg, encerrado en su despacho, no parecía dispuesto a hacer confidencias ni a sostener conversaciones de ninguna clase; lo oía caminar de un lado a otro, con paso rápido e impaciente, como si estuviese harto de tanta inacción. Al cuarto día amaneció el cielo despejado y mientras desayunábamos el profesor me dijo:

—Necesitamos más gente para el servicio de la casa, ¿no le parece? Un chico de quince o dieciséis años. Hay muchos trabajos menudos que quitan tiempo a las criadas y un chico los haría mucho mejor.

—Las criadas no se han quejado —le respondí—. Es más, Anne me decía que tiene mucho menos trabajo que en Londres, porque aquí casi no hay polvo.

—¡Ah, sí, excelentes muchachas! Pero creo que nos irá mucho mejor con un chico. Hace dos días que eso me tiene preocupado.

—¿Preocupado? —repetí, verdaderamente sorprendida, porque el profesor no se había interesado nunca en lo más mínimo por los asuntos de la casa.

—Sí —me dijo—, la culpa es del clima, ¿sabe usted? La verdad es que no podía salir con esa niebla escocesa; no conozco la región y me hubiera perdido. Pero esta misma mañana salgo en busca del chico.

—¿Y cómo sabe usted que encontrará justamente lo que busca por estos alrededores?

—Ah, eso no lo dudo. Tendré que andar a lo sumo una o dos millas, pero estoy seguro de encontrar al chico que necesito.

Pensé que se trataba de una broma, pero aunque el tono fuese de buen humor, había en las facciones del profesor algo de grave y decidido que me dejó perpleja. Echó mano del bastón, se detuvo en la puerta con aire de reflexionar, y me habló otra vez cuando yo pasaba por la sala.

—A propósito, Miss Lally, hay algo que quería decirle. Habrá oído usted que algunos chicos campesinos no son nada despiertos. Sería demasiado duro usar la palabra «idiotas»; creo que en la región los llaman «naturales» o algo así. Espero que no le importe si el muchacho que busco no resulta muy listo. Por supuesto, será enteramente inofensivo y para lustrar zapatos no se requieren grandes facultades mentales.

Dicho esto salió de la casa y lo vi alejarse por el camino que lleva al bosque. Me quedé estupefacta. Por primera vez se añadía a mi asombro una súbita nota de terror: no sé en qué momento surgió, y yo misma no logré explicármelo, pero sentí en el corazón un frío mortal y ese miedo de lo desconocido que carece de forma y es peor que la propia muerte. Traté de hallar valor en la brisa suave que soplaba del mar y en la luz del sol después de la lluvia, pero los bosques misteriosos parecían oscurecerse a mi alrededor, y la imagen del río demorándose entre los cañaverales, y el gris plateado del antiguo puente, infundieron en mi espíritu símbolos de un vago temor, tal como la imaginación de los niños les hace sentir miedo de las cosas más sencillas y familiares.

El profesor Gregg regresó dos horas más tarde. Lo encontré mientras venía por la carretera y le pregunté si había dado con el chico.

—Sí, por cierto —me contestó—. Encontré uno muy fácilmente. Se llama Jervase Cradock y creo que puede sernos muy útil. Su padre murió hace varios años y la madre, con quien hablé, parece muy contenta de disponer los sábados por la noche de unos cuantos chelines que no se esperaba. Como me lo suponía, no es muy despierto, y la madre dice que a veces tiene convulsiones, pero como no se encargará de la vajilla eso no tiene importancia, ¿no le parece? No es peligroso, en absoluto, sólo un poco retrasado.

—¿Cuándo viene?

—Mañana a las ocho de la mañana. Anne le dirá lo que debe hacer y cómo hacerlo. Al comienzo se irá todas las noches, pero luego tal vez le convenga más dormir aquí y volver a su casa sólo los domingos.

Nada podía yo contestar. El profesor Gregg hablaba tranquilamente, como si se tratase de algo muy natural y, en efecto, lo era, pero a pesar de ello no salía yo de mi asombro. Sabía muy bien que las sirvientas no necesitaban ayuda de nadie y lo más inquietante de todo me parecía el haberse cumplido al pie de la letra la predicción de que el muchacho resultaría un poco «simple». A la mañana siguiente la criada me dijo que estaba tratando de enseñarle al chico Cradock, que había llegado a las ocho, algo que fuese de alguna utilidad. «El pobre no ha inventado la pólvora, señorita», añadió por único comentario. Lo vi yo misma unas horas más tarde, mientras ayudaba al viejo encargado del jardín. Era un chico de unos catorce años, de ojos negros, pelo negro y piel aceitunada, y en cuanto reparé en la extraña expresión vacía de los ojos comprendí que se trataba de un retrasado mental. Se tocó torpemente la frente al verme y lo oí que respondía al jardinero con una voz áspera y desagradable que me llamó la atención; se hubiera dicho alguien que hablara desde el fondo de la tierra, con ruidos sibilantes como los chirridos del fonógrafo cuando la punta raspa el cilindro. Luego me dijeron que estaba ansioso de hacer lo que podía, que era dócil, obediente y —me lo aseguró Morgan, el jardinero, que conocía a la madre— completamente inofensivo.

—Siempre ha sido un poquito tocado —me dijo—, y no es de extrañar, con lo que sufrió la madre antes de que naciera. Yo conocía bien al padre, Thomas Cradock, que por cierto fue un artesano de primera. Le dio no sé qué al pulmón de tanto trabajar la madera húmeda, no se repuso nunca y un buen día se murió, de repente. Dicen que Mr. Cradock perdió la cabeza; la encontró Mr. Hyller, Ty Coch, perdida por allá, en los Grey Hills, llora que te llora como alma en pena. Jervase nació ocho meses después y, como le iba diciendo, fue siempre un poco tocado. Dicen que apenas sabía caminar y ya les pegaba unos sustos tremendos a los demás chicos con los ruidos que hacía.

Algo de lo que dijo el jardinero me sonaba a conocido y despertó mi curiosidad; sin saber muy bien por qué, le pregunté dónde se hallaban los Grey Hills.

—Allá arriba —respondió, señalando a lo lejos—. Pasa usted ante la taberna del Zorro y los Perros y atraviesa el bosque por las viejas ruinas. Es a unas cinco millas, un lugar de lo más raro. Dicen que no hay tierras más pobres de aquí a Monmouth, aunque se encuentran buenos pastos para ovejas. Sí, triste cosa lo de la pobre Mrs. Cradock.

El viejo volvió a sus tareas y yo seguí paseando por el sendero entre los espaldares secos y retorcidos por los años, dándole vueltas a la historia y tratando de precisar el detalle que me recordaba algo. De pronto comprendí: había visto el nombre de los Grey Hills en el recorte amarillento que el profesor Gregg sacó del cajón de su escritorio. Una vez más temblé a un tiempo de curiosidad y de miedo; recordé los extraños caracteres copiados de la roca caliza; iguales a los inscritos en el antiguo Sello, y las fábulas fantásticas del geógrafo latino. Supe más allá de toda duda que, a menos que la coincidencia hubiese montado la escena y dispuesto estos improbables acontecimientos con el arte más refinado, no tardaría en ser espectadora de hechos muy ajenos al tráfago habitual de la vida. A partir de entonces no dejé pasar un solo día sin observar al profesor Gregg. Me di cuenta de que seguía la pista con ansiedad, hasta tal punto que adelgazaba a simple vista. Al atardecer, cuando caía el sol en el horizonte de la sierra, el profesor caminaba de un lado a otro por la terraza sin levantar la vista del suelo, mientras la niebla se extendía por el valle, la quietud del crepúsculo acercaba las voces distantes y una columna de humo azul surgía de la chimenea que se levantaba en forma de rombo sobre la granja gris, al igual que la mañana de mi llegada. He dicho que era de inclinación escéptica pero, aunque entendía poco o nada, empecé a sentir miedo y de nada me valía repetirme los dogmas científicos, según los cuales la vida es sólo un fenómeno material y en el sistema del universo no quedan tierras por descubrir, ni siquiera en las más remotas estrellas donde lo sobrenatural tiene su asiento. En medio de estas reflexiones me asaltaba la idea de que, en realidad, la materia es tan terrible y desconocida como el espíritu, y de que la propia ciencia sólo llega hasta el umbral y apenas si logra atisbar los prodigios del interior.

Un día se destaca sobre los demás como un faro rojo que anuncia las desgracias por venir. Estaba sentada en una banca, mirando al chico Cradock ocupado en arrancar las malas hierbas del jardín, cuando de pronto me sobresaltó un ruido brusco y ahogado, como el gruñido de una fiera acosada, y vi con indecible horror que el pobre muchacho se ponía a temblar y a sacudirse, como si le pasaran descargas eléctricas por el cuerpo; le crujían los dientes, echaba espuma por la boca y la cara bichada y amoratada se convirtió en una máscara horrenda de humanidad. Grité aterrada y el profesor Gregg acudió corriendo; señalé a Cradock, que en ese momento caía de bruces al suelo, con un estremecimiento convulsivo, y quedó sobre la tierra mojada, retorciéndose como un gusano aplastado y dejando escapar un balbuceo inconcebible, mezcla de gorgoteo y silbido. Parecía hablar una jerga abominable, con palabras o sonidos como palabras, de una lengua olvidada en la noche de los tiempos, sepultada bajo el lodo del Nilo o en lo más profundo de la selva mexicana. Durante un instante pensé, mientras mis oídos se rebelaban contra el clamor insoportable: «éste es el idioma del infierno», y luego grité otra vez, y otra vez, y hui aterrada para buscar refugio en mi propia alma. Había visto la cara del profesor Gregg cuando se inclinaba sobre el desgraciado muchacho y me espantó la expresión de triunfo que resplandecía en sus facciones. Ya en mi habitación, con las persianas corridas y la cara entre las manos, sentí en los bajos un ruido pesado de pasos y me dijeron que el profesor Gregg había cargado a Cradock hasta su estudio donde se encerró con él. Escuché unos murmullos incomprensibles y temblé al Pensar lo que podía estar sucediendo tan cerca de donde me hallaba; hubiera querido escaparme al bosque y a la luz del sol, y me detenía el miedo de lo que pudiera ver por el camino. Al fin, con la mano en el tirador de la puerta, oí la voz del profesor que me llamaba alegremente:

—Ya pasó todo, Miss Lally —decía—. El pobre se siente mejor y he decidido que a partir de mañana dormirá en la casa. Tal vez pueda hacer algo por él.

—Sí, fue algo muy duro de ver y no me sorprende que se asustara usted —me dijo poco más tarde—. Bien alimentado, el muchacho se repondrá un poco, aunque me temo que nunca se curará del todo.

El profesor Gregg afectaba el aire compungido con que se habla de una enfermedad incurable, pero yo adivinaba el placer que sentía y que luchaba por expresarse. Era como mirar la superficie clara y tranquila del mar y distinguir al fondo corrientes agitadas, olas de tormenta estrellándose unas contra otras. Me ofendía y torturaba el enigma de este hombre, que con tanta generosidad me rescatara a las puertas de la muerte, que en todas las relaciones de su vida se mostraba lleno de bondad y compasión, capaz de las más finas atenciones, pero que, por una vez, se encontraba del lado de los demonios y disfrutaba perversamente con los padecimientos de un pobre muchacho enfermo. Me esforzaba por hallar la solución pero no disponía del más leve indicio y, asediada por tantos misterios y contradicciones, empezaba a preguntarme si, a fin de cuentas, no había pagado un precio demasiado alto por salvarme esa tarde de la niebla blanca del suburbio. Insinué ante el profesor algo de lo que pensaba; dije lo suficiente para hacerle saber que estaba sumida en la más absoluta perplejidad, pero lamenté en el acto haber hablado, pues su rostro se torció en un espasmo de dolor.

—¿No estará pensando en dejarnos, mi querida Miss Lally? —dijo—. No, no, ni siquiera lo piense. No sabe hasta qué punto cuento con usted, cómo voy hacia adelante lleno de confianza porque estoy seguro de que se encuentra usted aquí velando por mis hijos. Usted, Miss Lally, es mi retaguardia, puesto que —permítame que se lo diga— lo que traigo entre manos entraña cierto peligro. No ha olvidado usted lo que le dije la mañana que llegamos a esta casa. No puedo decir una palabra más: ya conoce usted mi antigua y firme decisión de no proponer hipótesis ingeniosas o vagas suposiciones, sino tan sólo hechos indiscutibles, seguros como una demostración matemática. Piénselo bien, señorita. No la retendría aquí ni un solo instante en contra de sus principios, pero estoy convencido, y se lo digo francamente, de que su deber se encuentra aquí, en medio de estos bosques.

Me conmovió la elocuencia del tono y también el recuerdo de que, después de todo, este hombre había sido mi salvación: le tendí la mano prometiéndole que lo serviría lealmente y sin preguntarle nada. Unos días después vino de visita el rector de nuestra iglesia —una iglesita gris, severa y pintoresca, construida en las márgenes mismas del río, desde donde miraba ir y venir las mareas— y el profesor Gregg no tuvo dificultad en convencerlo para que se quedase a cenar con nosotros. Mister Meyrick pertenecía a una antigua familia de squires, cuya vieja casa solariega se levantaba entre las colinas, a unas siete millas de distancia; estas raíces hacían de él un tesoro viviente de las costumbres y tradiciones de la región, ahora casi desvanecidas. Era hombre agradable, ligeramente excéntrico, y se ganó la simpatía del profesor Gregg; a los quesos, cuando un sutil borgoña inició sus encantaciones, los dos hombres resplandecían como el vino, conversando de filología con el entusiasmo de un burgués por el almanaque nobiliario. El rector exponía la pronunciación de la ll galesa, produciendo sonidos en todo semejante al murmullo de sus arroyos nativos, cuando intervino el profesor Gregg.

—A propósito —dijo—, el otro día escuché una palabra muy curiosa. Usted conoce a mi pobre muchacho, Jervase Cradock. Ha tomado la mala costumbre de hablar solo y anteayer, mientras caminaba por el jardín, tuve ocasión de escucharlo, aunque él no se dio cuenta de mi presencia. No entendí gran cosa de lo que decía, pero oí claramente una palabra, un sonido extraño, medio sibilante y medio gutural, tan raro como esas lls que ha estado usted pronunciando. No sé darle una idea: era algo asñi como «ishakshar», si bien la k debería ser una chi griega o una jota española. ¿Qué quiere decir eso en galés?

—¿En galés? —contestó el rector—. No existe en galés tal palabra ni ninguna otra que se le parezca ni remotamente. Conozco el galés culto y los dialectos coloquiales tan bien como cualquiera, pero esa palabra no se ha usado nunca entre Anglesea y Usk. Por lo demás, ninguno de los Cradock habla una palabra de galés; en esta región la lengua está desapareciendo.

—¿De veras? —dijo el profesor—. Me interesa mucho eso que usted dice, Mr. Meyrick. Le confieso que la palabra no me sonaba a galés, pero pensé que podía ser una variante local.

—No, no he oído nunca esa palabra, ni nada parecido. Aún más —añadió el rector, sonriendo misteriosamente—, si la palabra pertenece a algún idioma, diría yo que es del idioma de las hadas, las Ty-wydd Tég, como las llamamos por aquí.

La conversación pasó al descubrimiento de una villa romana en los alrededores, y pronto salí del comedor y me senté a pensar en la conjunción de indicios tan dispares. Había notado el ligero guiño que me hiciera el profesor al citar la curiosa palabra y, aunque la pronunció de manera grotesca, reconocí el nombre de la piedra de sesenta caracteres que figura en Solino, el Sello Negro que se guardaba en un cajón secreto del estudio, marcado para siempre por una raza extinguida con signos que nadie acertaba a leer, signos que bien podían ocultar hechos abominables ocurridos en otro tiempo y olvidados antes de que se formasen las colinas.

A la mañana siguiente, al bajar de mi habitación, me encontré al profesor Gregg que proseguía su eterno paseo por la terraza.

—Mire ese puente —me dijo al verme aparecer—. Observe el diseño gótico, tan singular, los ángulos entre los arcos y el gris plateado de la piedra a la luz de la mañana. A mis ojos es una imagen simbólica: debería ilustrar una alegoría mística del paso de un mundo a otro.

—Profesor Gregg —dije, sin levantar la voz—, ha llegado el momento de que yo sepa algo de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder.

No me respondió de inmediato, pero esa tarde volví a la carga con la misma pregunta y el profesor no pudo contener su excitación:

—¿No entiende usted todavía? —exclamó—. Pero si ya le he dicho y mostrado muchas cosas; ha oído usted casi todo lo que he oído, ha visto lo mismo que he visto yo; o al menos —y su voz pareció helarse mientras hablaba—, lo bastante para que, en buena parte, esto sea claro como la luz. Los sirvientes deben haberle dicho que el pobre chico Cradock tuvo otro ataque anteanoche. Me despertó gritando con la voz que oyó usted en el jardín y fui a su lado: ruegue a Dios que no la haga ver nunca lo que vi esa noche. Pero es inútil hablar; el tiempo de que dispongo aquí se está acabando; dentro de tres semanas debo regresar a la ciudad, tengo un curso que preparar y necesito consultar mis libros. Unos días más y todo habrá terminado y ya no tendré que insinuar las cosas, ya no podrán ponerme en ridículo como si fuese un loco y un charlatán. No, hablaré claro y me escucharán con una emoción que quizá nadie ha despertado nunca en el pecho de los hombres.

Se detuvo: parecía irradiar la alegría de un grande y maravilloso descubrimiento.

—Pero todo eso es el futuro, el futuro próximo, por supuesto, pero siempre el futuro —siguió diciendo—. Todavía queda algo por hacer. ¿Recuerda usted haberme oído decir que mis investigaciones no dejaban de tener cierto peligro? Sí, habrá que hacer frente al peligro; no sabía hasta qué punto cuando hablé con usted y, en gran medida, sigo sin saberlo. Será una extraña aventura, la última de todas, el último eslabón de la cadena.

Caminaba de arriba abajo por la habitación mientras hablaba conmigo y en su voz se distinguían los tonos opuestos de la exaltación y el desánimo, o tal vez debiera decir del terror, el terror del hombre que se hace a la mar por aguas desconocidas, y pensé en su alusión a Colón la noche que me mostró el libro recién llegado de la imprenta. La tarde era un poco fría y los leños ardían en la chimenea del estudio donde nos encontrábamos; la llama indecisa y el resplandor en las paredes me recordaban otros tiempos. Estaba sentada en un sillón junto al fuego, meditando en silencio en lo que había oído, siempre especulando vanamente sobre los secretos ocultos bajo la fantasmagoría de que fuera testigo, cuando de pronto me di cuenta de que se había producido un cambio en la habitación, que en su aspecto había algo de insólito. Pasé unos momentos mirando a mi alrededor, tratando de precisar el cambio: la mesa ante la ventana, las sillas, el sofá descolorido, todo se hallaba en su lugar. De repente, tal como viene a la memoria el recuerdo que buscabamos, comprendí lo que había cambiado. Frente a mí, del otro lado del fuego, veía el escritorio del profesor y, sobre él, un busto ennegrecido de Pitt que nunca antes estuviera en ese lugar. Su sitio era otro: al lado de la puerta, en la esquina más alejada, había un viejo armario encima del cual, a unos quince pies del suelo, estuvo siempre el busto acumulando polvo, sin duda desde los primeros años del siglo.

Me sentí atónita y creo que me quedé un buen rato sin decir palabra y sumida en la más completa confusión. Sabía muy bien que no teníamos en la casa una escalera de mano, pues había pedido una para arreglar las cortinas de mi dormitorio, y estaba segura de que sin una escalera era imposible, hasta para un hombre alto y de pie sobre una silla, retirar el busto, que no estaba colocado al borde del armario, sino al fondo, junto a la pared; añadiré todavía que el profesor Gregg era de estatura más bien inferior a la ordinaria.

—¿Cómo ha conseguido usted bajar el busto de Pitt? —pregunté al fin.

El profesor me miró extrañamente y pareció titubear un momento.

—¿Le encontraron una escalera de mano? ¿O quizá el jardinero trajo una de fuera?

—No, no tuve escalera de ninguna clase. Ahora bien, Miss Lally —dijo en tono de broma que sonaba un poco forzado—, aquí tiene usted un pequeño enigma, un problema a la manera del inimitable Holmes; ante usted se presentan los hechos claros y patentes; aguce el ingenio y encuentre la solución. ¡Por Dios! —gritó de pronto, y se le quebraba la voz—. ¡No hable más del asunto! Le digo que nunca he tocado ese busto —y salió del estudio con una expresión de horror en la cara. Le temblaban las manos cuando quiso cerrar la puerta detrás suyo.

Miré en torno mío con sorpresa, sin entender lo que había pasado, tratando de darle una explicación con vagas e inútiles suposiciones, admirándome de que una simple palabra, el cambio trivial de un adorno, bastara para remover aguas tan oscuras. «No tiene importancia, he tocado sin querer un punto sensible —me dije—; el profesor es quizá escrupuloso o supersticioso en cosas insignificantes y con mi pregunta he despertado uno de esos miedos que a nadie le gusta confesar, como quien mata una araña o derrama la sal ante una dueña de casa escocesa.» Me hallaba sumida en esas amables sospechas, y hasta me felicitaba de ser inmune a terrores tan vanos, cuando la verdad me cayó sobre el corazón como un plomo y tuve que reconocer, helada de terror, que lo sucedido debía de ser obra de una fuerza siniestra. El busto era del todo inaccesible; sin una escalera nadie podía tocarlo.

Fui a la cocina y, haciendo un esfuerzo por disimular mi emoción, le pregunté a la criada:

—¿Quién ha movido el busto que estaba sobre el armario, Anne? El profesor Gregg dice que él no ha sido. ¿Encontró usted una vieja escalera en el jardín?

—Yo no lo he tocado —me contestó—. Lo encontré donde está el otro día, cuando entré a limpiar el estudio. Fue el miércoles por la mañana, ahora me acuerdo, porque la noche antes Cradock se puso malo. Su cuarto está junto al mío, sabe usted señorita —siguió diciendo con voz quejumbrosa—, era horrible cómo gritaba y decía unos nombres que no se entendían. ¡Me pegó un susto! Entonces vino el señor, lo oí que hablaba, se llevó a Cradock a su estudio y le dio algo.

—¿Y a la mañana siguiente encontró usted el busto en otro sitio?

—Sí, señorita. Había un olor raro en el estudio, cuando entré tuve que abrir las ventanas; una verdadera pestilencia, me preguntaba qué podía ser. ¿Sabe usted, señorita? Hace tiempo fui al Zoológico de Londres con mi primo, Thomas Barker, yo tenía la tarde libre, eso fue cuando estaba de servicio en casa de Mrs. Prince, en Stanhope Gate, y entramos donde guardan los reptiles, para ver las serpientes, y había el mismo olor. ¡Me sentí más mal! Tuve que decirle a Barker que me sacara. Era el mismo olor que había en el estudio y yo me decía: ¿qué puede ser?, cuando veo el busto de Pitt sobre el escritorio del señor, y me digo: ¿quién ha hecho eso y cómo lo ha hecho? Al pasarle el plumero miré el busto y tenía una gran marca, está lleno de polvo, años y años que nadie lo limpia; en el polvo había una marca, pero no de dedos, sino una mancha ancha y grande. Puse la mano encima sin pensar y la mancha era húmeda y pegajosa, como si hubiera pasado un caracol. ¿Qué raro, no, señorita? ¿Quién lo habrá hecho y qué cosa será esa marca tan sucia?

La locuacidad bien intencionada de la muchacha me impresionó profundamente; fui a echarme a mi habitación, mordiéndome los labios para no gritar de terror y desconcierto. Me sentía enloquecer de angustia. Creo que de haber sido de día hubiese huido en ese momento de la casa, olvidando todo valor y toda deuda de gratitud con el profesor Gregg, sin importarme que mi destino fuese una muerte lenta por hambre, con tal de librarme de la red de terror ciego y pánico que cada vez se apretaba con mayor fuerza en torno mío. Si supiera, pensaba, si sólo supiera lo que hay que temer, podría defenderme; pero en esta casa solitaria, rodeada por todas partes de negros bosques y altas montañas, el miedo surge a cada paso y la carne tiembla ante horribles sugerencias apenas susurradas. Era inútil que tratase de mostrarme escéptica o que recurriese al sentido común para sustentar mi fe en el orden natural, porque el aire mismo que entraba por la ventana abierta era un aliento misterioso, y en la oscuridad el silencio se hacía pesado y doliente como una misa de réquiem, mientras yo conjuraba imágenes de formas indecibles, que acudían a reunirse entre los juncos, a la orilla del río.

A la mañana siguiente, desde el momento en que me senté a la mesa del desayuno, sentí que la trama incomprensible llegaba a una crisis. El profesor, con expresión grave y decidida, apenas parecía oír nuestras voces cuando le hablábamos.

—Salgo a dar un paseo más bien largo —dijo acabando de comer—. No me esperen ustedes, ni piensen que me ha ocurido algo si no vengo a cenar. En estos últimos días me siento un poco embotado y creo que una buena caminata me hará bien. Tal vez hasta pase la noche en alguna hostería, si encuentro una que me parezca, cómoda y limpia.

Escuchándolo comprendí, por la experiencia que tenía de su manera de ser, que no se trataba de una salida ordinaria de ocupación o de placer. Lo que ignoraba, y ni siquiera alcanzaba a imaginarme, era dónde se dirigía, pues nada sabía de sus propósitos, pero el miedo de la noche anterior volvió a apoderarse de mí, y cuando lo vi en la terraza, sonriente y listo para partir, le imploré que no saliera, que se olvidara de todos sus sueños de un continente aún no descubierto.

—No, no, Miss Lally —me respondió, sin dejar de sonreír—, ahora es demasiado tarde. Vestigia nulla retrorsum, como usted sabe, es el lema de los verdaderos exploradores, aunque espero que en mi caso no se aplicará al pie de la letra. Le aseguro que no tiene usted razón para alarmarse; mi pequeña expedición es cosa muy corriente, sin más emociones que un día pasado con mis martillos de geólogo. Hay un cierto riesgo, pero lo mismo ocurre en toda excursión. Parto con entera confianza; cualquier hijo de vecino corre aventuras cien veces más peligrosas cada vez que sale de vacaciones. De modo que levante usted el ánimo, y hasta mañana, a más tardar.

Echó a andar a buen paso, lo vi abrir la puerta a la entrada del bosque y luego alejarse a la sombra de los árboles.

El día pasó lentamente, con una extraña oscuridad en el aire, y volví a sentirme prisionera en medio de los antiguos bosques, encerrada en una vieja región de misterio y pavor, olvidada por el mundo exterior y viviente, en la que todo parecía haber sucedido en un pasado lejano. Sentía a un tiempo temor y esperanza; a la hora de cenar creía oír de un momento a otro el paso del profesor en la sala y su voz celebrando no sé qué triunfo. Me dispuse a recibirlo con expresión alegre, pero cayó la noche y él no regresó.

A la mañana siguiente, cuando la criada vino a tocarme la puerta, le pregunté si había vuelto el señor. Me respondió que su dormitorio estaba abierto y vacío, y sentí al oírla la mano helada del desaliento. Pensé, sin embargo, que se había encontrado con buena compañía y que volvería a la hora del almuerzo, o por la tarde, y me llevé a los niños a pasear al bosque, haciendo lo posible por jugar y reírme con ellos y olvidarme de mis ideas de misterio y velado terror. Esperé hora tras hora, cada vez más preocupada. Volvió a caer la noche y nuevamente me encontró aguardando. Al cabo, mientras me forzaba a terminar la cena, oí pasos afuera y una voz de hombre.

Entró la criada y me miró con aire inquieto.

—Perdón, señorita —dijo—, Mr. Morgan, el jardinero, quiere hablar con usted un minuto, si no tiene inconveniente.

—Que pase, por favor —le respondí, y apreté los labios.

El viejo entró despacio y la criada cerró la puerta tras él.

—Tome asiento, Mr. Morgan —le dije—. ¿Qué quiere usted decirme?

—Bueno, señorita, Mr. Gregg me dio algo para usted ayer por la mañana, justo antes de irse; insistió mucho en que no se lo entregara hasta las ocho de la noche de hoy, las ocho en punto, si él no había vuelto a casa, y si volvía me dijo que se lo devolviera en propias manos. Como usted ve, señorita, Mr. Gregg todavía no ha llegado, de modo que más vale que le dé a usted el paquete.

Levantándose a medias del asiento se sacó algo del bolsillo y me lo entregó. Lo tomé en silencio y, viendo que Morgan no sabía qué hacer, le di las gracias y las buenas noches. Quedé sola en el comedor, con el paquete en la mano: estaba envuelto en papel, sellado y dirigido a mí, y llevaba escritas en la cubierta, con la letra amplia y suelta del profesor, las instrucciones que Morgan había repetido. Sentí un peso en el corazón al romper los sellos y dentro encontré un sobre, también con mi nombre pero abierto, y, sacando la carta, me puse a leer.

«Mi querida Miss Lally —comenzaba—. Para citar el viejo manual de lógica, el hecho de que lea usted esta nota entraña por necesidad que he cometido un grave error, y me temo que mi error convierte estas líneas en una despedida. Es prácticamente seguro que ni usted ni nadie volverá a verme. Habida cuenta de esta eventualidad he redactado mi testamento y espero que aceptará usted el pequeño recuerdo que le dejo, así como mi sincero agradecimiento por la manera en que unió su destino al mío. La suerte que he corrido es más desesperada y terrible de lo que nadie pueda imaginarse en sus sueños más absurdos, pero tiene usted derecho a conocerla, si así lo quiere. La llave del escritorio —con una etiqueta— se encuentra en el cajón izquierdo de la mesa de mi habitación. En el escritorio hallará un sobre grande, sellado y dirigido a usted. Le aconsejo que lo arroje al fuego en el acto; si así lo hace dormirá más tranquila por las noches. Pero si debe conocer la historia de lo ocurido, allí está escrita y puede usted leerla.»

El profesor Gregg había firmado con letra clara y firme. Volví al comienzo de la página y leí otra vez las palabras una a una, desencajada de pavor, las manos frías como el hielo y faltándome la respiración. El silencio absoluto en torno mío, la idea de los bosques y montes tenebrosos rodeándome por todas partes, me pesaban sobre el pecho: me sentía indefensa, sin fuerza, sin nadie a quien recurrir. Por último decidí que, así la verdad me persiguiera cada uno de los días de mi vida, tenía que saber el sentido de los extraños terrores que durante tanto tiempo me atormentaran, los terrores que me habían asediado, vagos, oscuros y atroces como las sombras del bosque al caer la noche. Seguí minuciosamente las instrucciones del profesor y, venciendo una última resistencia, rompí el sello del sobre y puse ante mí el manuscrito. Llevo siempre conmigo esas páginas y no puedo negarme a su muda petición de leérselas. Esto es lo que leí esa noche, junto a la lámpara.

La joven que se llamaba a sí misma Miss Lally dio lectura a la

Relación de William Gregg, F. R. S. , etcétera

Hace muchos años que tuve el primer atisbo de la teoría que hoy está casi, aunque no enteramente, confirmada por los hechos. Prepararon el terreno, en cierta medida, mis frecuentes lecturas de libros antiguos y olvidados, y años después, al dedicarme a los estudios de etnología en los que llegué a ser un especialista, me llamaron más de una vez la atención algunos datos que no se ajustaban a la opinión científica ortodoxa y que, al parecer, apuntaban a algo que se mantenía oculto a pesar de nuestras investigaciones. En particular llegué a convencerme de que, en gran parte, el folklore del mundo no es sino una relación exagerada de acontecimientos realmente ocurridos, y, sobre todo, me interesaron los cuentos de hadas que aún conservan las razas célticas. Aquí me parecía advertir lo que había de adorno y de hipérbole, la versión fantástica, el pueblo menudo vestido de verde y oro que juega entre las flores, y observaba una clara analogía entre el nombre de los personajes (supuestamente imaginarios) y la descripción de su aspecto y costumbres. En efecto, creo que nuestros lejanos antepasados llamaron a esos seres terribles «hadas buenas» justamente porque les tenían miendo, y les dieron formas encantadoras a sabiendas de que la verdad era todo lo contrario. También la literatura influyó decisivamente desde temprano en la transformación, de modo que los duendes juguetones de Shakespeare se hallan muy lejos del original y el horror se disimula con burlas y travesuras. No obstante, en los cuentos más viejos, esos que los hombres no escuchaban junto al fuego sin persignarse, la escena es muy distinta; un espíritu del todo opuesto se manifiesta en ciertos relatos de hombres, mujeres y niños desaparecidos, sin que se pueda saber cómo, de la faz de la tierra. Un campesino los veía pasar por el campo, dirigiéndose a una colina verde y redonda y luego no se les volvía a ver más; y se cuentan historias de madres que dejaron a su hijo durmiendo tranquilamente, con la puerta de la cabañ bien trancada por un leño, y al regresar no encontraron en la cuna al pequeño sajón sonrosado, sino a un niño flaco y consumido, de piel cetrina y ojos negros y relucientes, la criatura de otra raza. Existen mitos todavía más siniestros: el temor a la bruja y al hechicero, la perversidad funesta del aquelarre, la sospecha de que los demonios se han juntado con las hijas de los hombres. Y así como hemos convertido a la familia aciaga de las hadas en duendes traviesos pero benignos, nos ocultamos la inmunda malignidad de las brujas y sus compañeros con imágenes populares de una diablura de viejas, con escobas que vuelan y un cómico gato de pelos erizados. Los griegos daban a las furias horrendas el nombre de señoras benévolas y los pueblos del Norte hemos seguido su ejemplo. Continué mis investigaciones, robándole horas a otros trabajos de mayor obligación, y me hice esta pregunta: suponiendo que las tradiciones sean ciertas, ¿quiénes eran los demonios que asistían a los aquelarres? No hace falta decir que descarté lo que llamaría las hipótesis sobrenaturales de la Edad Media, y llegué a la conclusión de que las hadas y los diablos eran de una misma raza y origen, invenciones que, sin duda, exageró y deformó mucho la imaginación gótica de esos tiempos, aunque por mi parte estuviese persuadido de que, detrás de esas imágenes, subsistía un fondo negro de verdad. Algunas de las supuestas maravillas me hicieron titubear. Me resisto a admitir un solo caso concreto en que el espiritismo moderno tenga un mínimo de autenticidad, pero no me sentía enteramente dispuesto a negar que en alguna ocasión (digamos, un caso entre diez millones), la carne humana no sea el velo de poderes que nos parecen mágicos, poderes que, lejos de venir de las alturas y conducirnos a ellas, son en realidad supervivencias de las profundidades del ser. La ameba y el caracol poseen facultades que nos son ajenas, y yo creía poder explicar por la teoría de la reversión muchos fenómenos que se consideran por completo inexplicables. Mi posición era la siguiente: tenía buenas razones para creer que parte de la tradición más antigua e incólume de lo que llamamos las hadas se asienta en la realidad, y que el elemento estrictamente sobrenatural de estas tradiciones puede explicarse con la hipótesis de que una raza, que se quedó atrás en la gran marcha de la evolución, retuvo ciertos poderes que para nosotros resultan milagrosos. Esta es la teoría que elaboré para mis adentros; empecé a trabajar en función de ella y a encontrar confirmaciones en todo lo que estudiaba, los restos de un túmulo, la crónica de un periódico provinciano sobre las antigüedades locales, la literatura de toda clase. Entre muchos ejemplos, citaré la expresión «hombres de lenguaje articulado» que usa Homero, como si el poeta supiera o hubiese oído de pueblos cuyo idioma era tan tosco que apenas podía llamarse articulado; conforme a mi supuesto de una raza que se apartó de las demás, es fácil imaginar que esas gentes hablarían una jerga muy cercana a los ruidos inarticulados de los animales.

En ésas estaba, convencido de que, en todo caso, mi conjetura no se alejaba mucho de la verdad, cuando un día me llamó la atención algo leído por azar en una pequeña publicación de provincias. A primera vista parecía tratarse de una de esas sórdidas tragedias que suelen ocurrir en las aldeas: una joven desaparece y se difunden vulgares rumores sobre la suerte que ha corrido. Sin embargo, leyendo esas líneas, comprendí que el escándalo era una mera suposición, probablemente inventada para dar cuenta de unos hechos que, de otro modo, resultarían incomprensibles. Los vecinos de la pobre muchacha no proponían más teorías que una fuga a Londres o Liverpool, cuando no un cadáver en el fondo cenagoso de un estanque, con un peso atado al cuello, o quizá un asesinato. Pero mientras miraba distraídamente la noticia, una idea me pasó por la cabeza con la violencia de una descarga eléctrica: ¿y si acaso la raza oculta y feroz de los montes sobrevivía aún en lugares solitarios, en sierras desiertas, inalterada e inalterable como los sheltas turanios o los vascos españoles, repitiendo de vez en cuando los actos de crueldad de la leyenda gótica? He dicho que la idea me asaltó con violencia y, a decir verdad, perdí el aliento y me sostuve con ambas manos en los brazos de mi butaca, poseído de una confusión extraña de espanto y satisfacción. Fue como si uno de mis colegas de ciencias físicas, paseando por uno de los plácidos bosques de Inglaterra, se tropezara con un ictiosaurio, horror viscoso y abominable, el original de los cuentos en que un caballero da muerte a un enorme gusano, o viera al pterodáctilo, el dragón de las tradiciones, oscureciendo el sol. No obstante, en tanto que explorador resuelto del saber, la idea de este descubrimiento me llenaba de alegría; recorté la información del periódico, la guardé en un cajón de mi viejo escritorio y me prometí que sería tan sólo la primera pieza de una colección de la más excepcional importancia. Esa noche me quedé largo rato en el estudio soñando con las conclusiones que lograría demostrar y ni siquiera una reflexión más mesurada me hizo perder confianza. Sólo más tarde, volviendo sobre mi tesis con mayor serenidad, comprendí que tal vez me apresuraba al construir sobre bases poco estables, empecé a ver las cosas con prudencia y a repetirme que bien podían haber ocurrido los hechos como suponía la gente del lugar. En todo caso, me mantendría al acecho; me consolaba pensando que nadie más que yo se hallaba despierto y alerta, pues la gran multitud de pensadores e investigadores permanecía descuidada e indiferente, y quizá los hechos más notables sucedían, sin que se dieran cuenta, ante sus propios ojos.

Pasaron varios años antes de que añadiese un nuevo elemento a la colección y el segundo hallazgo, más que valioso en sí mismo, fue una simple repetición del primero; la única diferencia consistía en que la noticia provenía de otro lugar, igualmente remoto. Algo salí ganando, a pesar de todo, pues en el segundo caso, como en el primero, la tragedia sobrevino en una región agreste y desolada, lo cual confirmaba mi teoría. En cambio la tercera pieza resultó de un interés mucho más considerable. Sucedió que encontraron en unos montes perdidos, otra vez en un lugar desierto, lejos hasta de la carretera principal, el cadáver de un viejo y, a su lado, el instrumento con que le dieran muerte. Se echaron a correr rumores y conjeturas, pues el arma del crimen era un hacha de piedra muy primitiva, atada con cuerda de tripa a un mango de madera, lo cual suscitó las suposiciones más extravagantes e improbables. Comprobé, sin embargo, no sin cierto regocijo, que aun las teorías más disparatadas se hallaban lejos de la verdad. Por mi parte, me di el trabajo de entrar en correspondencia con el médico rural que participó en la investigación, hombre de cierta agudeza que se sentía completamente desconcertado. «No hablo por aquí de esas cosas —me escribió—, pero se lo digo a usted con franqueza, profesor Gregg: hay en este asunto un pavoroso misterio. El hacha de piedra ha quedado en mi poder y se me ocurrió la idea de probarla. Un domingo por la tarde, aprovechando que mi familia y los sirvientes habían salido, fui con ella al huerto detrás de casa y, oculto entre los álamos, llevé a cabo mis experiencias. Me fue absolutamente imposible manejar el hacha. No sé si su uso entraña un equilibrio particular, algún delicado ajuste de pesos que supone una larga práctica, o si sólo es posible dar el golpe recurriendo a un juego de músculos de que no soy capaz, pero le aseguro que volví a casa con una triste opinión de mi capacidad atlética. Me sentía como alguien sin experiencia que ensaya el juego del martillo en una feria: mi propia fuerza se volvía contra mí y me arrojaba hacia atrás con violencia mientras que el hacha caía inerte a mis pies. En otra ocasión hice la prueba con un hábil leñador del pueblo, pero —aunque lleva cuarenta años ganándose la vida con su hacha —nada pudo hacer tampoco con el instrumento de piedra y falló todos los golpes del modo más lamentable. En suma, si no fuera un supremo absurdo, me atrevería a afirmar que desde hace cuatro mil años no existe en la tierra nadie capaz de dar un buen golpe con el arma que sirvió para asesinar al viejo.» Ya se comprende que estas noticias fueron para mí preciosas; poco después logré averiguar otros detalles, y cuando me enteré de que el pobre hombre contaba historias inverosímiles de que había sido testigo por las noches en una colina de los alrededores, dando a entender que callaba maravillas nunca vistas, y también de que apareció muerto en esa misma colina, mi exaltación fue grande, pues me di cuenta de que había dejado atrás el terreno de la mera conjetura. El paso siguiente fue de importancia aún mayor. Hace muchos años que poseo un Sello extraordinario, un pedazo de piedra negra y opaca, de unas dos pulgadas de largo entre el mango y el timbre; el extremo que sirve de cuño es un tosco hexágono de una pulgada y cuarto de diámetro. El objeto recuerda uno de esos atacadores que se fabrican antes para apretar el tabaco en la pipa. Me lo hizo llegar de Oriente un agente, diciéndome que fue hallado en el lugar que ocupaba la antigua Babilonia. Los caracteres grabados en el Sello eran para mí un enigma insoluble. Parecía tratarse de una escritura cuneiforme, aunque con claras diferencias que advertí a primera vista, y todos mis esfuerzos por descifrar la inscripción, aplicando las más diversas hipótesis, resultaron infructuosos. El fracaso lastimó mi orgullo, y de tiempo en tiempo sacaba el Sello Negro para examinar detenidamente los signos, con tan vana perseverancia que llegué a conocer cada uno de ellos y hubiera sido capaz de trazar de memoria la inscripción sin cometer el más ligero error. Cuál no sería entonces mi sorpresa cuando un buen día recibí, de un corresponsal del oeste de Inglaterra, una carta y un documento que me dejaron atónito: sobre una gran hoja de papel estaban cuidadosamente dibujados los mismos caracteres del Sello Negro, sin modificación de ninguna clase, y arriba mi amigo había anotado: Inscripción hallada sobre una piedra caliza en Grey Hills, Monmouthshire. Escrita con tierra roja, de factura muy reciente. En la carta decía mi amigo: «Le envío la inscripción adjunta con todas las reservas del caso. Un pastor que pasó junto a la piedra hace una semana jura que no había entonces inscripción alguna. Los signos, como lo he señalado, han sido escritos con tierra roja sobre la piedra y son, por término medio, de una pulgada de altura. A mi juicio parecen de una escritura cuneiforme muy alterada, aunque por supuesto esto es imposible. Tal vez se trate de una broma o, lo que es más probable, de garabatos de gitanos, que abundan por estas partes. Como usted sabe, los gitanos usan jeroglíficos para comunicarse entre ellos. Visité casualmente el lugar donde se encuentra la piedra hace un par de días, en relación con un incidente más bien doloroso ocurrido aquí.»